令和3年度 4期生探究発表会

令和3年度7月12日(月)5・6限

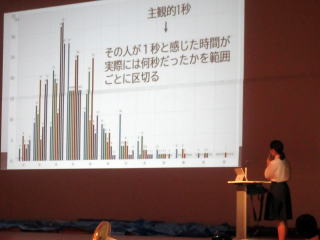

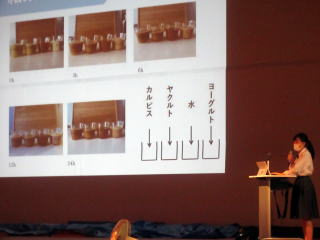

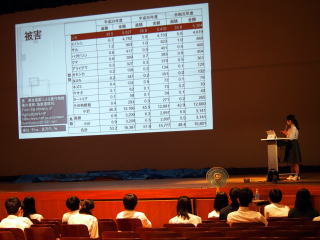

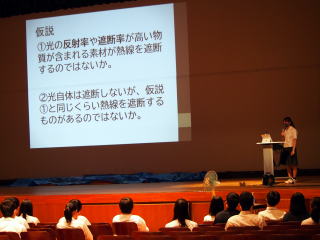

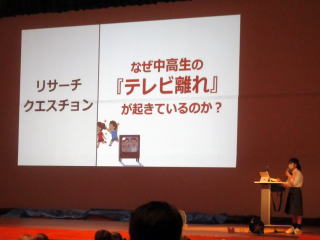

| 5年生(4期生)の探究活動発表会が実施されました。 本校のプログラム「探究活動」のうち,論文作成は主に3年生から4年生にかけて行われます。 各人が自分でテーマを設定し,担当教員の指導の下,論文を作成します。探究発表会はその活動の成果として,優秀研究を学年全体で共有するとともに,次年度研究のモデルを次の学年の生徒に示す場となっています。 本日は,5年生15名の発表を5年生・4年生が聴講しました。 今回発表した15名の研究テーマはそれぞれ以下の通りです。 「ながら作業」 「圧電効果による発電」 「演奏時間の感じ方」 「国語の教科書に示される大人への道標」 「野菜・果物の褐変化と乳酸菌の関わり」 「話すスピードと与える印象について」 「手軽な保温方法」 「コロナ禍における広島県の観光事業」 「広島県に生息するニホンジカの分子系統の調査」 「まちの美容院」 「窓と省エネ」 「テレビの未来」 「J-POPに見るジェンダーレス」 「クモの糸の強度」 「優柔不断な人と幸福度の関連」 発表者は皆,パワーポイントを用いて身振り手振りを交えながら一生懸命発表しました。 |

|

本校校長 德丸による挨拶 |

|

司会を担当した二人も大変お疲れさまでした。 |

|

|

|

会の最後には,本校のスーパーバイザーである広島大学の西堀先生からご講評をいただきました。 以下,ご講評の概略です。 「発表で大事なことは,いかに自分のやってきたことを相手に伝えるかです。相手に伝えようということについて,皆さんの思いが年々強くなっているのを実感します。ポインターを使ったり,原稿を見ず,聞いている人の方をまっすぐ向いて発表したりと工夫が見られました。一方で,研究をする上で大切なことは「再現性」です。自分が行った研究が,もう一度自分がやったり,または第三者がやっても同じ結果を得られることが重要です。皆さんがやった研究は,何回実験した結果導かれたものでしたか。出てきた「結果」を第三者も交えてちゃんと分析し,再度実験した場合でも同じ結果が見られる,このことを研究では大切にし,発表では強調してもらいたいと思います。」 |

|

| 以上をもって,4期生の探究活動は終了となります。 活動を通じて得たスキルを活かし,これからのグローバル社会の発展に寄与することを願います。 がんばれ市広生! |